マイクロバブルの「圧縮破壊現象」(圧壊)の真実

マイクロバブルを作れば、すなわち圧縮破壊現象が起きるのか

当社に寄せられるマイクロバブル関連の引合いの多くが、「圧縮破壊現象」(圧壊)への期待によるものです。「マイクロバブル」というキーワードで検索すれば、多くのページで圧縮破壊現象が謳われており、期待が掻き立てられます。

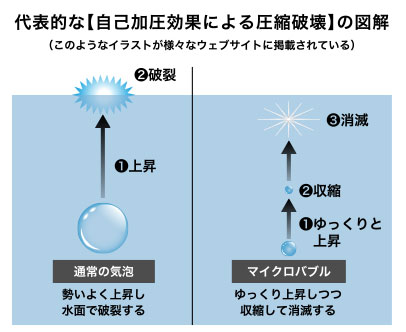

その発端は、ある研究者が「マイクロバブルを作ると圧縮破壊現象が起こる」とするレポートを発表したことです。その主張を様々なマイクロバブル発生機メーカーが引用し、PRに利用しています。その主張の説明によく使われる図解を右に載せます。

その研究者のレポートには、水中で50μm以下のマイクロバブルをつくると、マイクロバブルは表面張力による自己加圧効果で収縮し、最終的にはバブル内部の圧力が無限大になり、高圧の反応場が生み出され、フリーラジカルが発生する、というものです。

この主張を発端にして、「マイクロバブルを作れば、フリーラジカルができてウイルスを殺せる」とか、「有機物が分解されるため、マイクロバブルだけで排水が処理ができる」などと言って装置を売る会社が現れました。

前述の研究者はその当時、権威ある国立の研究機関に所属していたため、レポートの読者は「マイクロバブルを作りさえすれば、現在抱えている課題を解決できるのではないか」「マイクロバブルには無限の可能性が秘められている」と信じてしまうわけです。

“自己収縮”による圧縮破壊現象は、追試されていない

極めて少数の人たちしか主張していない現象です

マイクロバブルの自己加圧効果による圧縮破壊現象は、極めて少数の人しか主張していない現象です。マイクロバブルを作りさえすれば、表面張力によってバブルが勝手に収縮をして、高圧のエネルギーを発する、というのが本当であれば、そのエネルギーを使った、かつてない化学反応方法の論文が世界中で相次いで発表されるに違いないわけですが、そのような研究成果は一切発表されていません。そもそも、自己収縮による圧縮破壊現象は、追試で確認されていません。

京都大学名誉教授の芹澤昭示氏は、自己加圧効果による圧縮破壊現象について、以下のようにコメントしています。

- 既存の知見と物理的に合致しない部分を含んでいる

- マイクロバブルは自然に圧縮破壊することはない

- すべてのマイクロバブルが自然に圧縮破壊すると考えるならば、容器内のマイクロバブル群の中心領域は圧縮破壊に伴って衝撃波が相乗的に影響し合い、高温・高圧になるはず。しかし、実際には高温になっていない。

バブルの「圧縮破壊現象」は、確かに確認されている現象です

しかし、「超音波化学」における現象で、メカニズムが全く違う!

マイクロバブルの圧縮破壊現象は、「超音波化学」(ソノケミストリー)という分野で古くから確認されており、応用技術の研究も盛んに行われています。しかしこれは、「マイクロバブルが勝手に収縮をして・・・」という話しとは、まったく違うものです。

液体中に超音波を照射すると、そこに形成された負圧に溶存ガスが集まってきて気泡(バブル)ができます。それでもなお超音波を当て続けると、超音波のエネルギーを与え続けられたバブルは、膨張と収縮を繰り返しながら次第次第に大きくなります。

しかし、ある段階までバブルが成長すると、不安定になって形を維持できなくなり、液体が気泡内に突入してクラッシュ(圧縮破壊)します。その瞬間の写真を右に示します。

圧縮破壊の瞬間に、気泡内部の温度は太陽の表面温度に匹敵する5,500℃にまで達し、時速400kmのジェット流が出るとされています。また、クラッシュした際の発光現象(ソノルミネッセンス)も確認されています。

現在では入手困難のため、お問合せいただければ、レポートのコピーを差し上げます。お問合せ

なお、この写真のバブルのサイズは約150μmです。

ファインバブルは直径100μm未満、マイクロバブルは1.0μm以上100μm未満(※いずれもISOによる定義)ですから、ファインバブルともマイクロバブルとも呼べない大サイズのバブルまで成長してから圧縮破壊を起こすことがわかります。超音波エネルギーを与えられ続けて、最大限に膨れ上がった大サイズのバブルが一気にクラッシュするから、膨大なエネルギーを発するのです。

右の図で、【自己収縮による圧縮破壊】と【超音波化学における圧縮破壊】の違いを示します。順序が真逆であることがお分りいただけます。

バブルが壊れる瞬間に高エネルギーが発生する現象として、船舶のスクリューやポンプのインペラ(羽根車)がボロボロになるキャビテーション現象(空洞現象)があります。

水中でスクリューやインペラが高速回転すると、局所的な負圧ができて水中の溶存ガスが気泡化します。それがスクリューの表面で壊れると、生み出される衝撃波によって壊食(かいしょく:表面の破壊や磨耗)が起きたり、異常振動が発生したりします。キャビテーションによって穴が開いてしまったインペラの写真を右に示します。

この衝撃波エネルギーを化学反応に応用するために、圧縮破壊を人為的に起こす方法として、超音波というエネルギーが使われるわけです。

もし、マイクロバブルが自己収縮したら、浮上分離(加圧浮上)には使えない

「マイクロバブルを作れば自然と圧縮破壊が起きる」というのは明らかな誤りであると、当社は考えています。マイクロバブルが物の表面に付着して浮揚させる性質を利用した「浮上分離」(加圧浮上)という水処理手法が、古くから全世界で数え切れないほど多くの現場で採用されていますが、【マイクロバブルを作ると、なぜか排水中の有機物(水処理用語でいうBODやCOD)が減少する】といった不思議な現象は報告されていませんし、そもそも、マイクロバブルが自己収縮を起こして消失してしまったら、浮上分離という処理手法はまったく成り立たなくなってしまいます。

マイクロバブルの圧縮破壊現象の真偽が第三者に検証された一例として、王子製紙(株)の方が発表なさった『マイクロバブル処理技術の製紙白水浄化への応用』というレポートでは、空気を原料にしたマイクロバブルを生成しても有機物は分解されず、結論として次のように締めくくられています。

マイクロバブルが消える瞬間に発生すると言われている高温、高圧による圧壊は生じなかったと推定される。

マイクロバブルの自己加圧効果による圧縮破壊現象を実用化しようとする試みは、いずれも失敗に終わっています。誤った情報を発信して産業界全体に混乱を生じさせた前述の研究者の責任は、非常に重いと言わざるを得ません。

用途によって、最適なバブルサイズは変わる

マイクロバブルやナノバブル(今はウルトラファインバブルともいう)の世界には、バブルは小さければ小さいほど優れている、という風潮があります。たとえば「1mL中に◯◯万個のナノバブル(ウルトラファインバブル)が含まれています」というPRをよく目にします。しかし前述のとおり、超音波化学において圧縮破壊を起こすバブルは約150μmであり、ファインバブルやマイクロバブルという分類から外れる大サイズである、という例から分かる通り、小さいバブル=優れている、という決め付けは、バブルがもつ可能性を狭めてしまいかねません。

用途に応じて最適なバブルサイズは異なるのだ、というスタンスで技術探求すべきところを、バブルの小ささを競うことに懸命になっている今のマイクロバブル業界を、当社は憂いています。

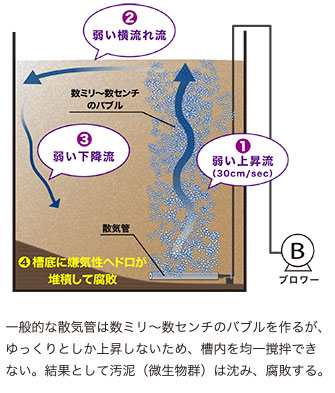

「用途に応じて最適なバブルサイズは異なる」の具体例として、散気管(排水処理に用いる酸素溶解装置)があります。

散気管は、大量の微生物が含まれた汚水に酸素供給しつつ、停滞域や堆積が生じないように撹拌し続けるために使われますが、世界中で広く使われている散気管は数ミリ〜数センチの細かなバブルを吐出するタイプです。

確かに、バブルは小さいほど水との接触面積が増しますから、酸素を溶かす上では有利です。しかし、小さなバブルはゆっくりとしか上昇しないため、撹拌に必要な強い水流を生み出せず、比重の重い汚泥(微生物群)は沈んで腐敗(嫌気化)し、様々なトラブルを引き起こします。

最近では、散気管の代わりにマイクロバブル発生装置を使うことを推奨する会社もありますが、代替は絶対にできません。詳しくは、下記URLをご覧ください。

マイクロバブル発生装置は、散気管の代わりとして曝気に使えるか?